“编辑”食品:这个模糊的工具会改变转基因生物的游戏规则吗?

这篇文章最初出现在Ensia。

只有极少数的技术真正值得的绰号“改变游戏规则” - 但被称为CRISPR-Cas9一个新的基因工程工具就是其中之一。

因为我们首先开发来改变植物或动物体内的遗传物质在20世纪70年代的能力,努力做到有需要几周,几个月甚至几年分子的修修补补。随着CRISPR(该技术的简写名),精确度和速度飙升。

“在过去,这是一个学生的全部博士学位论文改变一个基因,”布鲁斯·康克林,在格莱斯顿研究所在旧金山的遗传学家,最近告诉《纽约时报》。“CRISPR刚刚把它打得大出风头。”

该工具也是非常灵活的,似乎工作在其已经试过几乎所有的生物和细胞类型。在吉尔Wildonger的话威斯康辛大学麦迪逊分校的教授说:“它真的打开了几乎每一个生物体的基因组,这些生物体的基因组已经被测序并被编辑和工程。”

当涉及到农业和环境时,这既是它的希望,也是它的危险。CRISPR为各种潜在的食品生产改进打开了大门。但是改进对谁有利呢?农民?消费者?农业?可持续农业系统?工业化农业?谁来决定呢?

If we want to make sure this powerful technology promotes just and sustainable food, we’ll need to accompany its development with a policy framework that reflects the nuances of its biology and its diverse applications — and that responds to the concerns of people who are affected when technologies migrate from lab to land.

改变游戏规则的工具

CRISPR作为基因编辑工具具有复杂的起源故事,并在加利福尼亚州和马萨诸塞州的研究人员发动了其创新专利战,而最近的故事告诉在立陶宛维尔纽斯大学独立发现的。

For our purposes, I’ll focus on what happened at the University of California, Berkeley where in 2011, Jennifer Doudna, a biochemist and molecular biologist, and Emmanuelle Charpentier, a microbiologist now at the Max Planck Institute for Infection Biology in Germany, grew intrigued by the way many bacteria respond to viral invasions.

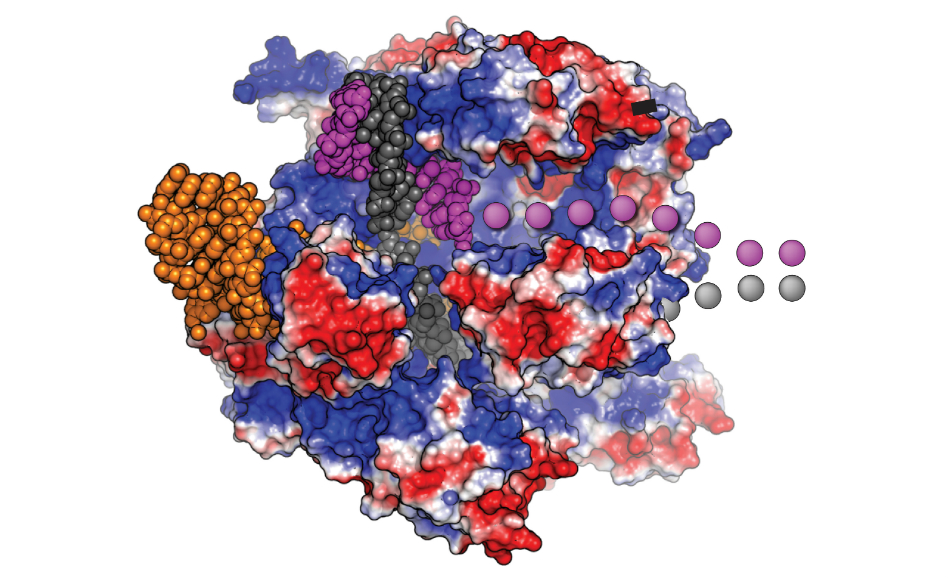

这些微生物,事实证明,有一种不可思议的能力:它们存储DNA从一种被称为CRISPR基因库的入侵的病毒。如果相同的病毒,都应该再次发作时,细菌可使用CRISPR调动称为Cas9酶切断了入侵者的相应的DNA。

2012年Doudna和他的同事意识到这将是至少在理论上是可能的,以适应CRISPR-Cas9复杂,所以它可以发挥作用不只是在微生物,但在其他生物体 - 从真菌到植物的人。并通过提供自己的“指南”,他们能有效地引导Cas9削减那些生物的DNA在他们希望的任何地点(见边栏所示:“CRISPR是如何工作的”)。

他们很快就成功地开发CRISPR的可编程版本。并在报告2014科学论文,Doudna和夏邦杰勾勒其转型潜力的轮廓:“这些结果凸显了一个新的时代,基因操作不再是瓶颈实验铺平朝着生物学的基本发现的方式,应用生物技术的所有分支,以及作为人类治疗策略“。

CRISPR支持的多种编辑类型使这些不同的应用程序成为可能。CRISPR可以用需要的DNA序列替换现有的DNA序列,从而实现精确的突变。它可以通过剪切或不精确的修复来破坏基因功能,从而使整个基因失效。Cas9酶本身可以被操纵以增强或抑制基因表达——这本身是一种不需要任何编辑就能控制基因的强大方法。

CRISPR还可以用来引入新的遗传物质,为一项被称为“基因驱动”的新兴技术提供了巨大的推动力。Gene drives work by "selfishly" promoting the likelihood of their inheritance, accelerating the spread of a modified gene throughout an entire population (这里有一个很好的图表)。自20世纪40年代以来,基因驱动作为一种可能对虫媒疾病提供前所未有的控制的技术被理论化,直到CRISPR出现后,基因驱动才变得可行。

在2015年末,在加州大学欧文分校和加州大学的大学的生物学家,圣地亚哥报道第一个工作版本在实验室的蚊子。如果释放到野外,这样的CRISPR编辑昆虫可以提供一种方式来应对全球有害健康问题,包括疟疾,登革热,昏睡病,黄热病,西尼罗河病毒和莱姆病。作物病虫害,可以在基因驱动器的十字线。

总而言之,把CRISPR从它的原生细菌变成一种广泛适用的可编程工具不仅仅是一次技术上的成功。杜德纳在接受《纽约时报》采访时表示,就在此时此刻,“这个项目从‘这很酷,这很不稳定’变成了‘哇,这可能是革命性的’。”

CRISPR在农场

很少有人会反对在受控的实验室环境中使用CRISPR在t细胞系中诱发癌症,用于药物开发、建立更好的小鼠模型、研究植物细胞在对抗细菌或真菌入侵时的内部活动。

但是,纯科学不能顺利地从现实世界的应用运走。我们将如何处理与编辑生物的基因在生活环境的前景如何?

在农业领域,这不再是假设。

自2013年作为基因组编辑工具的示范拟南芥和烟草 - 两种广泛使用的实验室植物 - CRISPR已作物,包括小麦,大米,大豆,马铃薯,高粱,橘子和西红柿道路测试。截至2014年底,共研成的CRISPR农业用途洪水包含的应用领域,从提高作物抗虫害减少牲畜疾病的人数。

中国科学家,例如,报道培育出一种小麦那就是白粉病,破坏性真菌病抗性。

用于工业化农业的整仓编辑动物正迅速填补研发管道。

杜邦公司与Doudna的公司,驯鹿生物科学,种植玉米和小麦品系合作抗旱性编辑市场前景预计为5至10年,大田试验将于2016年春季开始。

同时,第一个商用的“CRISPRed”作物已经出现:由CIBUS,一个总部位于圣地亚哥的公司创造了油菜。强奸已经被改变了抗除草剂,使农民喷洒他们与除草剂作物。据《自然在美国,该公司以非转基因的方式推销这种产品,因为这种植物的现有基因只被改变了几个片段,而且“没有从其他种类的生物体中植入基因,甚至也没有从其他植物中植入基因。”

在苏格兰的罗斯林研究所,一项独特的CRISPR实验正在猪身上进行。在撒哈拉以南非洲和东欧,一种引起非洲猪瘟的出血性病毒横扫猪群,摧毁了小型农场。然而,一些疣猪似乎没有受到这种疾病的影响,一个由生物技术学家Bruce Whitelaw领导的研究小组认为,一种被称为RELA的基因,在野生猪和家养猪之间略有不同,可能是免疫差异的原因。利用CRISPR,研究人员最近调整了家养猪的基因,以获得确切的疣猪相关序列。试验从去年夏天开始,让经过改造的小猪接触病毒,以测试它们是否真的具有免疫力。

报告显示,整个谷仓的经过编辑的牲畜,注定工业化农业正在迅速填补研发渠道。

Recombinetics,一个初创公司,由来自自然流畅,双头肉牛携带基因的点点无角的奶牛的头条新闻。该公司正在对巴西肉牛具有较大的肌肉(对于更多的肉,这可能是比较嫩),而其他公司正在开发的鸡,只有产生的雌性后代(产蛋)和肉牛,只有产生男性(更多有效的饲料到肉转化率)。

对于基因驱动器,而农业仍然在外围迄今为止,研究人员在哈佛大学的威斯研究所生物启发工程有概述令人兴奋的前景(PDF)。他们认为,通过逆转昆虫对杀虫剂的抗药性和杂草对除草剂的抗药性,基因驱动可以“为可持续农业铺平道路”。驱动系统还可以消灭或改变讨厌的植物害虫,压制入侵物种的数量,如老鼠和葛根。

改进 - 有担忧

记者和他们采访的科学家都认为CRISPR在农业上的应用是对传统育种和传统基因工程的改进,因为它提供了微妙、速度和对结果的高度控制。

“这就像在这些动物的基因组中的查找替换功能,” Recombinetics的首席执行官Scott Fahrenkrug,告诉纽约时报。

“你可以改变甚至单一碱基对,或者你可以非常精确地删除基因”潘梅拉·罗奈尔德戴维斯在《自然》杂志上解释道。

由此产生的动植物可能会产出更多的食物,而对水和土地等投入的压力会更小。一个经过crispr调整的农场系统可以有更小的环境足迹,甚至人道主义利益,如果它意味着农民不必用dehorn的牛或宰杀他们的雄性公牛。

但也有人质疑精确育种的“精确性”。华盛顿州立大学农业和自然资源维持中心的查尔斯·本布鲁克指出意想不到的效果当新基因被添加或现有的沉默。CRISPR还已知用于制造非预期的编辑,尽管这样的“脱靶效应”的频率正在下降。

然而,这是一个关于可持续农业的奇怪设想,认为克服对农用化学品的抗性是一种进步。

即使精确度提高了,也不能保证得到理想的结果。耐旱等特性不仅与许多基因有关,而且还受复杂的环境相互作用的影响:基因功能的多少将取决于降水、热量、土壤的性质和深度等等。此外,单个物种或作物的遗传背景也会影响基因的行为。

“所以在很多情况下,”食品安全中心(Center for Food Safety)可持续农业主任、植物病理学家道格古里安-谢尔曼(Doug Gurian-Sherman)说,“使用的特定基因只会在特定的遗传背景和环境下有效。”

如果我们想设计适合当地生态系统的农业,适合当地特定的土壤、气候和耕作习惯,编辑充其量是一个局部解决方案。

另一个问题是基因组农业科学缺乏一个全面的可持续性或公正的指导,这一点已经从罗斯林研究所周围的猪嗅来嗅去可见。必威体育2018

如自然恰当地指出尽管怀特劳的养猪项目将在很大程度上惠及贫穷的农民,但这是“编辑研究的罕见之处”。A much more common goal in livestock editing has been to generate higher-profit cattle, pigs and sheep — the familiar trappings of industrial food with its concomitant implications for small, sustainable farmers. Whose benefits are being considered when we dream of what CRISPR can do?

不是那些复杂的生态系统,它出现。如上所述,CRISPR的研究渠道的农业应用中是那些将改变昆虫和杂草的生物 - 在某些情况下,编辑的基因克服杀虫剂和除草剂抗性。CRISPR辅助基因驱动技术可以通过在野生种群推动这种突变,创建修改整个植物或动物群体经过短短几年的潜力。

然而,这是一个关于可持续农业的奇怪设想,认为克服对农用化学品的抗性是一种进步。

当世界卫生组织发现草甘膦是一种“可能的”致癌物时,我们真的应该让农民在他们的田地里喷洒更多的草甘膦吗崩溃黑脉金斑蝶的人群吗?利用基因驱动来杀死野生生物,因为它们携带疾病或啃食农作物,可能会产生意想不到的严重后果,比如破坏食物网,促进其他物种入侵。

当涉及到动物的工程,我们可以更好地认识饲料到肉的转换率的气体,减少温室效益。但是,这只是使事情不那么糟糕,而不是好不好?并且是按比例扩大畜牧业生产应在所有追逐什么样的社会,给予环境的和公共卫生集约化畜牧业的结果——更不用说了越来越多的医学证据人们应该少吃肉?

考虑突变,考虑应用

随着大食疾速利用这个新工具的优势,围绕转基因生物的持续问题在新的环境和新的复杂性中出现。我们将如何处理这项技术?我们应该如何规范它?CRISPR能促进公共利益的进步吗?

我认为“是的”——但要确保利大于弊,就需要一种比任何技术突破都更具革命性的变革:一种包容的过程,对CRISPR工程的风险、权衡和机会成本提供充分的社会监督。它将取决于日常生活中的人们——而不仅仅是科学家或公司——对食品系统决策的参与。

关键是做出正确的决定,首先是要明白,不是CRISPR的所有应用程序都是一样的 - 用于农业的可持续性或具有相同的含义。必威体育2018

像所有的育种和生物技术,基因组编辑将带来积极的和消极的后果,并应在全方位的社会和环境影响进行评估。我们的政策需要把CRISPR不是单一的技术,但作为一个工具箱满的技术,每个特定于突变,生物和生态系统的问题。

在纽约时报的一篇文章,例如,记者詹妮弗·卡恩一样许多其他的他小心地指出,有几家公司正在利用CRISPR来生产作物,而不使用从其他物种剪接过来的基因,“就像番茄里的牙鲆基因一样。”Here, public perception of CRISPR’s relative safety as compared to other genetic engineering methods has important policy implications. Flounder inside a tomato screams "GMO," while genomic editing that does not introduce foreign genes is supposedly very different.

然而,尽管所有的注意力都集中在不引入外源基因的精确编辑上,但重要的是理解CRISPR是引入外源基因的在那种修改娴熟的太。利用CRISPR,小麦、玉米、猪、香蕉——任何农业生物——都可以被改造成包含一系列捐赠者的基因序列:微生物、真菌或鱼。杜德娜实验室的博士后蒋福国解释说:“你可以很容易地使用CRISPR-Cas9编辑任何你想要的捐献者DNA的基因组。”“这就是基因编辑的力量。”

与此同时,即使许多CRISPR编辑并没有刻意涉及来自其他生物体的基因,结果也恰恰包含了这种基因。研究人员通常让CRISPR技术在植物细胞中工作的方法是使用有害细菌(根癌农杆菌)在基因Cas9代码班车。

结果,细菌的DNA就会进入植物的基因组。即使根癌农杆菌未使用,根据自然“的Cas9基因的片段本身可以并入植物的基因组中” - 它移动到生物体的敏感类别,其遗传材料含有的外源DNA。

当然,科学家们正迅速尝试围绕这种无意的外来引进进行创新,以强化CRISPR不应像传统基因改造那样受到监管的主张。正如英国农业试验站罗瑟姆斯特研究所的高级研究科学家休·琼斯所说,告诉《自然》杂志“如果欧洲在调节它的转基因生物同样的方式基因组编辑的有机体,它会在这里杀了技术之外的所有生物技术公司,在主要作物性状有利可图的工作。”

科学家们令人信服地辩称也是如此,周围的一些转基因生物关注的主要原因,包括转基因的随机整合是CRISPR报价路线 - 并导致意想不到的效果,如破坏的宿主代谢,或产生过敏或有毒的化合物。

这些论点确实有其可取之处,但它们也出自那些把激情和职业押在生物技术和分子编辑上的科学家。我们需要一个更具包容性的协商治理过程,包括在许多环境中受CRISPR影响的许多人,正如我们需要其他生物技术的这样一个过程。例如,生态学家是怎么说的?土著人民想要什么?

澄清“转基因”

对美国监管机构来说,目前正在开发的大多数生物——Cibus的油菜、Recombinetics的无角牛和北美驯鹿生物科学的玉米和小麦——可能都不被认为是转基因。这是因为美国的政策是以产品为基础的,而且有许多类型的CRISPR编辑,产品不会包括外来的遗传物质。

在的情况下的编辑介绍序列从接近作物野生近缘种在美国,这种产品甚至可能与传统杂交育种的结果在基因上没有区别——而且,研究人员说,甚至可能符合有机产品的标准。

但在欧洲,规则是不同的,“转基因”一词不是由可验证的产品特性来定义的,而是由生产过程来定义的。只要在生产过程中使用了基因工程的方法,那么标签就适用了。

欧盟委员会还没有决定,但是,它将如何对待基因组编辑,包括CRISPR。也没有美国食品和药物管理局证实是否CRISPR动物将在未来进行调整。

如果说CRISPR有什么作用的话,那就是帮助我们认识到转基因/非转基因的二进制代码过于简单了。这一工具可以进行多次DNA剪切和提取,可以以非转基因的方式上调或下调基因——但绝非无关紧要。

我不能过分强调的是,许多CRISPR编辑不会涉及任何关于外来DNA的问题,但其影响将同样具有戏剧性。在作物和动物中,“基因敲除”可以消除那些影响食品质量的基因,将能量从有价值的最终产品中转移出去,并使它们更容易患上作物疾病。利用Cas9酶增强或抑制基因活性的强大能力,可以触及作物和牲畜代谢、抗性和产量的许多重要过程。

转基因/非转基因双重性过于简单。

许多研究人员和公司都争先恐后地把上述所有转基因作物都称为非转基因作物。最近有些人甚至这样说转基因是一个“比喻”,不映射到任何东西在现实世界中,因此,文化结构不能以任何有意义的方式进行调节。我认为,转基因生物达成一个单一的,全面的定义是难以捉摸的。但是,试图争辩说,没有边界绝望交织在一起的所有类型的遗传修饰和流程在一起,他们都是可以接受的。

我希望CRISPR报价反而是一个机会,更好地将全方位生物,文化和政治含义的进入我们的基因工程的讨论,并标注出了更严格的审查和控制某些事情 - 因为应该是这样的民主社会,而不是随心所欲的市场。

我们可以设想一些模型IAASTD过程,其中2005年和2007年间收集的900名来自政府,科研机构,私营部门和民间社会以故意今天所面临CRISPR一样大的问题:“我们如何能减少饥饿和贫困,改善农村生活,促进公平,环保,经过一代社会和经济的可持续发展,获得和使用农业知识,科学和技术的?”

我们从IAASTD教训(阅读综合报告(PDF),就是世界各地的小农、渔民、牧民和土著社区不害怕生物技术。但他们也不认为这些措施有多大用处,因为有许多唾手可得的目标——比如农业生态学- 为提高农业系统的生产力和灵活性。

而当有恐惧,它不是恶魔食品的味道,但忧虑,如方济各最近表示, that "following the introduction of these crops, productive land is concentrated in the hands of a few owners due to ‘the progressive disappearance of small producers, who, as a consequence of the loss of the exploited lands, are obliged to withdraw from direct production [Episcopal Commission for Pastoral Concerns in Argentina, 2005].’"

方济各继续说,这些人中最脆弱的人“成了临时工,许多农村工人最终搬到了贫困的城市地区。”这些作物的扩张破坏了复杂的生态系统网络,降低了生产的多样性,影响了现在和将来的区域经济。”

30年前,我们不知道当时新的基因是什么,也不知道它会产生什么。在学者Donna Haraway所说的“上帝的把戏”中,我们认为遗传学是科学掌握自然的关键,就好像在这个对象中没有上下文,没有作用,在人类知识中没有缺陷一样。

分子科学在某种程度上允许我们把基因从生态学和身体中分离出来。现在,我们正在探索基因与环境之间错综复杂的相互作用,以及生态系统之间的变化并非一帆风顺或可预测,而是充斥着阈值效应和自然属性。我们已经开始认识到复杂系统中自然和文化的不可分离性。

CRISPR给了我们一个难得的机会,让我们摆脱上世纪80年代对转基因生物的定义,开始将农业和食品视为复杂的系统。它邀请我们更新生物技术治理,以包括来自更广泛公众和科学领域的专家。我们不仅需要咨询遗传学家,还需要咨询生态学家。不仅是自然科学家,还有社会科学家。不仅是科学家,还有农民、消费者、种子生产者和食物链上的工人。

在这个过程中,作为记者布鲁克博雷尔令人信服地认为在美国,我们应该警惕利益冲突,审视权力结构,并考虑“谁被纳入工作,谁被排斥或边缘化,无论是由于性别、种族或任何其他身份。”These factors matter because they shape who has access to the making of science, and who has influence over its aims.

我们会接受CRISPR的挑战吗?农业应用的早期发展表明,我们可能会错过这个难得的机会,去突出可持续性和公众审议,而不是重新巩固工业现状。必威体育2018但如果我们现在提高嗓门,早期的发展可能会迫使颠覆性的民主思维取而代之。

作者附注:特别感谢蒋福国博士回答了我的许多CRISPR问题。这篇文章中的任何错误都是我自己的错误,而不是那些我从他们的工作中学到教训的记者和研究人员的错误。